Часть 1. Или как по- разному можно посмотреть на тело человека.

Пролог

Вопрос стрессов по

существу является вопросом взаимодействия организма с окружающей средой,

конструктивного или деструктивного для самого организма.

Даже если мы пока ничего не знаем о теории стрессов,

интуитивно понятно, что раздражитель извне в малой дозе станет благоприятной и конструктивной нагрузкой, в чрезмерной- уже деструктивной.

Например, повышение температуры воздуха до некоторых

пределов может вызвать лишь активизацию организма – участится пульс, дыхание, усилится

потоотделение, повысится обмен веществ.

Но при слишком больших цифрах внешних температур организм

может не справиться с нагрузкой. Может выйти из строя сердечно- сосудистая

система, нарушиться регуляция обмена веществ, деятельность внутренних органов.

В первом случае мы можем говорить о «благоприятной нагрузке»,

во втором – о разрушающей.

Не разбираясь пока в тонкостях, можно предположить, что не

все зависит от раздражителя, многое зависит от способности организма

реагировать на провоцирующие факторы.

И что тут такого мы открыли нового?, - может подумать

читатель,- Очевидный факт.

Интуитивно- да. Но

чтобы объяснить его суть, понадобилось не одно тысячелетие исследований и

развития человеческой мысли. Только к 19 веку сформировались концепции, предлагавшие

рассматривать тело как сложное функциональное образование.

По существу, вопрос стрессов, если разбираться в истории

формирования термина, напрямую связан с тем,

насколько глубоко и точно человечество могло описать и определить организм человека.

Как смотрели на тело в 17 веке.

Период античности и пост средневековья можно считать

периодом анатомического исследования тела, периодом зарождения биомеханики

и физиологии.

Вся совокупность органов трактовалась с точки зрения

механического взаимодействия.

Декарт (1596-1650) первый предложил внятную и четкую схему

взаимодействия организма человека с окружающей средой.

Декарт (1596-1650) первый предложил внятную и четкую схему

взаимодействия организма человека с окружающей средой.

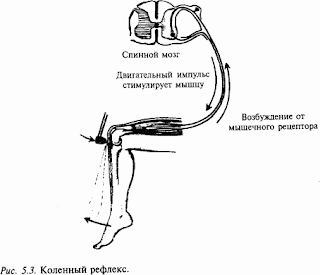

Он кристаллизовал идею рефлекса (лат. reflexus — прил. повёрнутый назад, отражённый; сущ. отражение): внешние предметы

воздействуют на периферические окончания нервных «нитей», расположенных внутри «нервных

трубок». Вследствие этого нервные «нити» натягиваются и открывают клапаны отверстий,

ведущих из мозга в нервы. Через открытые клапаны «животные духи» из мозга

перемещаются в соответствующие мышцы. В результате этих перемещений мышцы

раздуваются. Таким образом, происходит движение.

( Рисунок из "Трактата о человеке")

Удивительно и вдохновенно выглядят попытки объяснить наблюдаемое явление, найти нужные слова и схемы)

Несмотря на "наивный" язык 400 летней давности, данная концепция существует и по

сей день. Выглядит она следующим образом:

Раздражитель – нервные волокна- нервная

система- нервные волокна- орган тела человека/мышца/кожный покров.

Все по сути осталось таким же, как и прогнозировал Декарт,

за исключением животных духов)))

( Из современного учебника по анатомии)

Думаю, с этой схемой знаком практически каждый – из курса

школьной биологии.

Надо отдать должное, она крайне механистична ( Декарт был

склонен к такому восприятию мира, его относят к течению «ятромехаников»). И описывает

тело в упрощенном варианте: «стимул- реакция», не учитывая взаимосвязей между

системами органов человеческого тела.

Человеком, обозначившим принципиально большую сложность

организма, явился французский ученый Клод

Бернар (1813-1878) , основоположник

современной эндокринологии (от греч. ἔνδον — внутрь, κρίνω — выделяю и λόγος — слово, наука) – науки о железах

внутренней секреции (эндокринных железах) и выделяемых ими веществах (гормонах).

Он предложил концепцию «внутренней

среды организма» (фр. milieu intérieur).

Внутренней средой он предложил называть всю сумму жидкостей

тела человека: кровь, лимфу, тканевую жидкость, спинномозговую жидкость.

Перечисленные жидкости в естественных условиях никогда не соприкасаются с

внешней средой и служат основой обмена веществ в организме. Понятие

внутренней среды в работах К. Бернара теснейшим образом связано с понятием

«внутренней секреции» - выработки специфических веществ (гормонов- как их

назовут позднее, в 1905 году), которые могут регулировать постоянство

внутреннего состава. Надо отметить, ученым К. Бернар был гениальным. В частности, он создал первую за всю историю теорию диабета.

Особенностью гормонов является то, что они вырабатываются железами

внутренней секреции и распространяются жидкими средами организма. Потому всегда дают генерализованную

(гуморальную) реакцию, вовлекая весь

организм. Т.о. работа внутренних желез контролирует деятельность всего

организма.

Гениальность сформированной

концепции состоит в том, что организм человека стал рассматриваться сквозь

призму омывающих ткани и органы жидкостей. Анатомическое деление органов на

системы отошло на второй план. Оно перестало быть принципиальным. Значим стал

обобщающий все органы субстрат- жидкости.

В такой концепции организм «устроен» намного сложнее, чем в

концепции « организм- совокупность органов и систем». Организм как бы более

целостен и более динамичен. Здесь важным для жизни всех органов фактором

является состав внутренней среды. Он зависит от деятельности всех клеток тела,

так как является средой, по которой разносятся питательные вещества и удаляются

все продукты распада.

В этой же среде разносятся «управляющие вещества»- гормоны. Они

и контролируют деятельность органов и систем.

Т.о. важно поддерживать постоянство внутренней среды, что

обеспечит бесперебойную деятельность всего организма.

Эту мысль Бернар выразил в виде широко известной метафоры:

«Постоянство

внутренней среды — залог свободной и независимой жизни».

Усложнив модель организма, предложенную Декартом , Клод

Бернар обозначил организм человека как

более сложное образование, в круг задач которого входит не только ответ среде

(именно такая модель, построенная на основе линейных рефлексов, была предложена

Декартом), но и поддержание внутренней целостности.

Но, как всегда бывает, и такой революционный взгляд оставил «мифологический

шлейф» в массовом сознании. Со времен Бернара, как бы внегласно, основной задачей

организма является поддержание внутренних констант.

Отметим, что это заблуждение.

Для жизнедеятельности организма важно поддерживать

определенные константы (на языке современной физиологии - "жесткие константы"- уровень рН, СО2, О2 ), но к этому нельзя свести цель существования

человека.

Она выходит далеко за тиски констант внутренней среды.

Очень хочется подчеркнуть эту мысль, так как даже сегодня

она не очевидна в просторах массового бессознательного, наполненного изжившими

себя стереотипами.

Продолжение следует…

Замечательная статья. Спасибо большое.

ОтветитьУдалить